构建“五度”融合服务体系,深化不动产登记便利化改革——平凉市自然资源局不动产登记便利化改革工作亮点

2024年以来,平凉市不动产登记中心深入开展不动产登记便利化改革,持续推进登记财产业务提质增效,积极助力全市营商环境建设。以开展“优化营商环境提质增效年”活动为关键抓手,出实招、办实事、求实效,通过构建“五度”融合服务体系,把便民之事做扎实,利民之举做到位,通过一系列创新举措取得了良好实效。现就一年来不动产登记便利化改革工作总结报告如下:

一、升级“一窗模式”,提升服务“速度”。

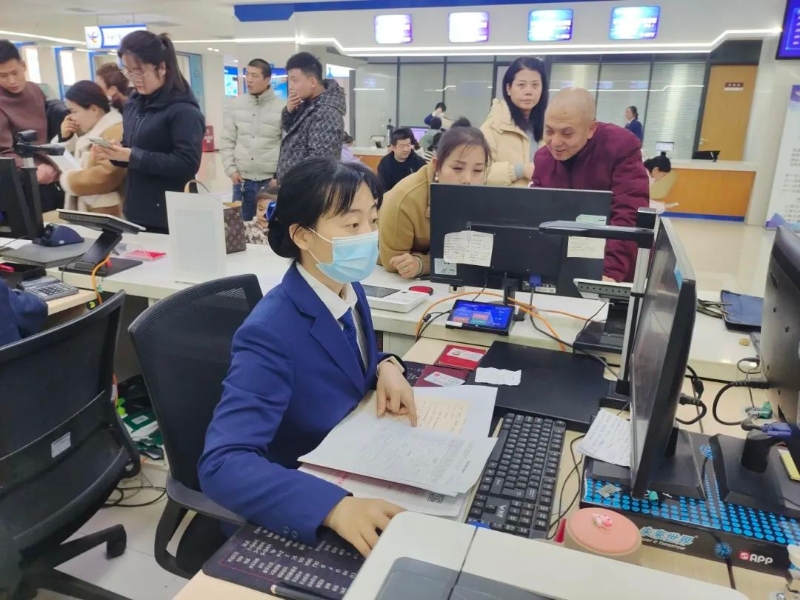

按照“高效办成一件事”的理念,在市政务服务中心的统筹协调和大力支持下,将不动产登记、住建房管、税务三部门的业务受理,由原来的“一窗口、三人、三机、三系统、六环节”协作受理,整合优化为“一综窗、一人、一机、一系统、一环节”受理。各相关部门通力协作,整合受理窗口,加快平台建设,实现信息“互通共享”,强化岗前培训,梳理材料清单,确保系统稳定、流程合理、操作便捷。不动产交易、缴税、登记一窗受理使办理不动产登记环节明显减少,办事效率明显提高,避免纸质材料传递、二次录入问题,全程实现“1个环节、1个窗口、1人互动”,实现业务集成的新突破。

二、优化登记流程,挖掘服务“深度”。

以优化营商环境提质增效年活动为契机,开展“优化营商环境大走访大排查大提升”赴企调研活动,先后走访金融机构10家,开发企业9家,财产登记和融资需求较强的其他企业及市场主体12家。在调查研究的基础上,聚焦企业群众需求,不断推动不动产登记改革创新。落实各项改革措施,精简业务资料。针对抵押登记资料多等问题,设计启用《主债权合同及抵押合同简化表》代替各类冗长的合同文本。对抵押业务环节进行优化,将组合业务收取的8项资料精简为5项。将银行逐户出具意见书调整为打包出具意见书。累计办理“带押过户”40宗,涉及金额1562.6万元。探索机关公务用房登记办法,提出“平凉经验”,在全省进行推广,已完成登记289户。业务办理探索“跨域通办”模式,和金昌市签订合作协议,两地互设服务窗口,避免群众来回跑。

三、化解遗留问题,追求服务“高度”。

建立“登记难”问题响应处理长效机制,持续化解历史遗留登记难问题,大力推行“交房即交证”改革,市本级4个小区1837套房屋已实现“交房即交证”。“保交楼”项目已办理4个小区的首次登记。“保交房”项目已办理1个小区首次登记及转移登记。针对群众反映强烈的因开发企业涉押涉诉造成无法为群众办理登记的问题,结合保交楼、保交房项目清单,加强与相关单位的协调配合,积极主动化解相关问题。目前累计解决此类问题1个小区,涉及1060套住房。对待群众反映的疑难问题,采取一事一议,随时召开会议研究,解决了45研究所住宅小区住户办理转移登、中梁首府部分楼幢未首次登记无法为住户办证等疑难问题10余件。对于中心城区国有划拨土地上房屋转让缴纳土地出让金有关问题,积极向上汇报衔接,得到了有效解决,将化解10多个住宅小区群众的转移登记问题。

四、完善智慧平台,拓展服务“广度”。

加快“互联网+不动产登记”服务平台应用,推进线上线下相结合,实现企业和群众“最多跑一次”、“一次不用跑”。持续推动不动产电子证照的应用场景,金融机构已经应用电子证照进行信贷审批,教育部门通过电子证照进行入学资格审核。今年,市本级运用“互联网+不动产”登记服务平台办理各类登记业务24264件,不动产登记信息查询34713件(其中线上15582件),司法查解封业务1078笔(其中线上办理619笔),“互联网+不动产登记”在金融机构、开发企业等延伸服务窗口办理业务8078件。

五、深化便民服务,传递服务“温度”。

结合开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作,持续发挥“党员先锋示范队”“巾帼志愿者服务队”的作用,开展“便民服务进社区”“上门服务”等活动,推行延时服务、预约服务等个性化定制服务。严格落实“先培训、再上岗”要求和“首问负责制”“一次性告知制”和“限时办结制”,完善容缺受理、绿色通道、上门服务等制度。2024年以来,经“绿色通道”办理登记业务1184件,累计为群众提供上门服务52次,提供“邮寄到家”服务156次。今年窗口投诉率大幅下降,12345等平台反映的问题类型范围逐渐缩小,群众对大厅环境、办事流程、办理时限以及整体风气的评价更加积极正面,满意度明显提升。

下一步,我们将继续深化不动产登记便利化改革,持续优化营商环境,探索创新服务模式和举措,着力解决群众关心的热点难点问题,让不动产登记服务更加优质、高效、便捷,增强企业和群众的获得感、幸福感和安全感,推动不动产登记服务水平再上新台阶。